Formations des Marais

Les marais [4] de Redon et des environs reposent sur un socle constitué de roches métamorphiques (gneiss, migmatites, granités) et de roches sédimentaires (grès, quartzites et schistes). Les mouvements tectoniques, les plissements, l'érosion, la sédimentation, les variations climatiques sont à l'origine du réseau hydrographique actuel du bassin de la Vilaine et des marais qui lui sont associés

Ère primaire

- Au début du primaire, commence la submersion marine de la pénéplaine briovérienne. Dans le massif armoricain, les premiers dépôts sédimentaires (Poudingue de Montfort et schistes pourprés de Pont Réan) sont à la base de la deuxième période du primaire, l'ordovicien. Aux périodes suivantes du primaire (-500 à -345 Ma), de l'ordovicien inférieur jusqu'à la fin du dévonien, on observe une alternance de grès et de schistes caractérisant une sédimentation marine de sables et de vases. Les grès se forment par adhésion des grains de sédiments sableux, les schistes par celle de sédiments vaseux.

- À la fin du dévonien pour le Massif armoricain, la phase bretonne débute l'orogenèse hercynienne, une plaque sud-armoricaine affronte la plaque nord-armoricaine. La géographie des continents de l'époque n'a pas grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. L'Océan Atlantique n'existe pas encore et la plaque sud armoricaine et la nord-américaine n'en font qu'une. La plaque Nord armoricaine est aussi attachée à la plaque Nord européenne. L'orogenèse hercynienne accompagnée de migmatisations et granitisations intenses aboutit à la formation de hauts reliefs, à des altitudes supérieures à celles de l'Himalaya actuel. L'orogenèse comporte plusieurs phases paroxysmiques et dure plusieurs millions d'années. Dès le début de la surrection des montagnes, commence l'érosion qui va mettre en relief les couches les plus dures et les plus résistantes, en creux les plus tendres. L'érosion peut mettre en relief des synclinaux et inversement en creux des anticlinaux.

- L'orogenèse hercynienne ne se limite pas au Massif Armoricain, mais concerne une grande partie de l'Europe de l’Ouest, comprenant également le Massif central et la Montagne Noire. Elle se poursuit vers le Nord-Est par les Cévennes puis les Vosges, vers la Belgique et l’Allemagne. À l’Ouest du Massif armoricain, cette chaine se poursuit par les Appalaches aux États-Unis, mettant en évidence la liaison de la plaque sud-armoricaine à la plaque nord-américaine

Ère secondaire

Bien que soumis à une intense érosion, le Massif Armoricain va pratiquement rester entièrement exondé à l'ère secondaire, ce qui fait qu'il n'y a que très peu de sédiments de cette ère en Bretagne

Ère tertiaire

L'ère tertiaire (-65 à -2 Ma) est marquée par des mouvements importants au niveau des plaques tectoniques qui entraînent l'orogenèse alpine et un basculement nord-sud du massif armoricain. Il en résulte une Bretagne à côtes, à falaises élevées au nord, à rivages plus bas au sud.

Une autre conséquence de cette modification des reliefs, les fleuves et rivières qui avaient tendance à s'écouler d'Est en Ouest ou d'Ouest vers l'Est, suivant les directions des reliefs primaires, vont s'écouler du Nord au Sud et inversement, profitant des cassures et des pentes ravivées dans ces nouvelles directions.

La Mer des Faluns

Il y a une quinzaine de millions d'années, la mer envahit la vallée de la Rance au nord du Massif Armoricain, puis celle de la Vilaine au sud et enfin tout le bassin de Rennes. Le reste de la partie occidentale du Massif armoricain devient une île dont seuls apparaissent les sommets des hauteurs. Cette nouvelle mer qui s’étend de Saint-Malo à l’extrémité sud de la Vendée, est dénommée mer des Faluns. Le niveau élevé de cette nouvelle mer, submergeant la plupart des reliefs entourant la Vilaine et l’Oust, va permettre à ces deux cours d’eau de franchir les obstacles est-ouest et de couler du nord vers le sud pour atteindre l’océan Atlantique.

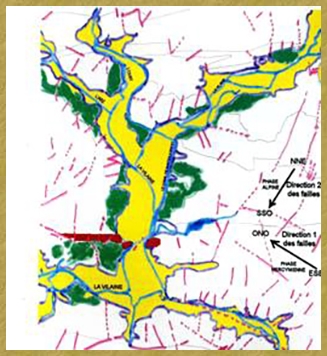

L'eau s'écoulant vers le Sud est venue buter contre les reliefs st-ouest. Elle s'est accumulée derrière eux jusqu'à atteindre un niveau suffisant pour les franchir au niveau de leurs zones les plus basses. Une série de lacs communiquant les uns avec les autres s'est formée. Peu à peu, l'érosion se poursuivant, les obstacles est-ouest se sont creusés et les lacs se sont vidés. Les zones basses des reliefs correspondent souvent à des cassures plus ou moins Nord - Sud, ce sont des zones de moindre résistance à l'érosion. Ces cassures ont été pour certaines produites par le contrecoup du plissement alpin dont les pressions se sont exercées de l'Est, du Sud-Est vers l'Ouest, du Nord-Ouest. Elles sont généralement perpendiculaires aux pressions qui les produisent, donc ici, elles seront plutôt Sud, Sud–Ouest, Nord, Nord – Est. Ces failles tertiaires vont recouper les préexistantes plutôt Est - Ouest du primaire.

Une étude des cartes topographiques montre que la Vilaine, quand elle franchit les reliefs, coule du Nord vers le Sud. C'est là que sa vallée est aussi le plus souvent la plus étroite. Elle coule d'est vers l'Ouest dans les zones les plus basses. Là, sa vallée est généralement la plus large et c'est dans ces parties que se trouvaient autrefois des lacs et aujourd'hui les marais.

À la fin du tertiaire, l'allure générale des réseaux hydrographiques de la Vilaine et de l'Oust est à peu près celle d'aujourd'hui.

Sur ce schéma, établi à partir de la carte géologique de Redon, les failles sont représentées par des traits rouges. Les traits pleins correspondent aux failles observables sur le terrain, ceux en pointillés, aux failles supposées. Nous pouvons remarquer qu'il existe deux directions principales pour ces failles : une Ouest / Nord-Ouest \ Est / Sud-Est, correspondant au plissement hercynien, la deuxième Nord / Nord-Est \ Sud / Sud-Ouest, correspondant au plissement alpin.

Sur ce schéma, établi à partir de la carte géologique de Redon, les failles sont représentées par des traits rouges. Les traits pleins correspondent aux failles observables sur le terrain, ceux en pointillés, aux failles supposées. Nous pouvons remarquer qu'il existe deux directions principales pour ces failles : une Ouest / Nord-Ouest \ Est / Sud-Est, correspondant au plissement hercynien, la deuxième Nord / Nord-Est \ Sud / Sud-Ouest, correspondant au plissement alpin.

Le lit de la Vilaine et de l'Oust suit grossièrement ces directions.

Finalement, les cours Nord-Sud des rivières et fleuves de la Bretagne doivent leurs directions définitives au plissement alpin.

La Mer des Faluns a déposé des sédiments constitués de calcaires gréseux, de boues calcaires et de sables plus ou moins coquilliers (oursins, coquillages, dents de poissons), appelés Faluns. Au niveau de Redon, il n'y a pas de dépôt de Faluns défini, faute de fossiles et de véritables discontinuités. Les sables roux qui pourraient correspondre à cette période ne peuvent pas être distingués des sables roux plus tardifs. Les traces de sédimentation marine nettement reconnues commencent seulement fin du Miocène, début du Pliocène, par les formations redoniennes (argiles de Saint-Jean-la-Poterie, sables roux).

Les formations redoniennes se trouvent à des altitudes élevées par rapport au marais actuel : 90 mètres à Allaire, jusqu'à 120 mètres pour les plus élevées aux environs de Lohéac. L'altitude moyenne des dépôts redoniens se situe à 40 mètres. Il faut imaginer les paysages redoniens comme une mer envahissant profondément les vallées de la Vilaine et de l'Oust avec des îles constituées par les buttes d'Aucfer, de Beaumont, de Bellevue, de la Ruche, etc

Ère quaternaire

C'est sur le schéma hydrographique de la fin du tertiaire que s'organisent au quaternaire (- 2 Ma à nos jours) les marais de Redon et de Vilaine

Les Périodes glaciaires

Une période glaciaire est marquée par la glaciation de grandes quantités d'eaux. Ces glaces, immobilisant l'eau, recouvrent alors de grandes surfaces continentales, entraînant un abaissement important du niveau des océans. Les mers se retirent, dégageant de nouvelles zones continentales, c'est la régression. Inversement, la période interglaciaire est marquée par la fonte des glaces, ce qui entraîne l'élévation des niveaux des océans. Les mers avancent sur les continents, c'est la transgression. L'abaissement du niveau des océans réactive l'érosion, les cours d'eau voient leurs pentes accentuées et ils recreusent leurs vallées. L'élévation du niveau des eaux marines marquant une transgression, entraîne un envahissement des vallées des cours d'eaux par la mer, ce qui favorise la sédimentation marine.

Au cours du quaternaire, 5 grandes glaciations (Donau, Gunz, Mindel, Riss, Wurm) se succèdent, suivies par 5 phases interglaciaires. Ce sont ainsi 5 grandes régressions, chacune suivie par une transgression, qui se sont succédées dans le monde. La dernière, la transgression flandrienne qui s'est poursuivie dans les temps historiques, fut particulièrement importante.

Les phases glaciaires et interglaciaires ne sont pas linéaires. Ainsi, pendant les phases glaciaires, il y a des périodes de réchauffement. À l'inverse, pendant les phases interglaciaires, il y a des périodes de refroidissement. Pendant les glaciations, la calotte polaire nord descendait jusqu'au sud de l'Angleterre et le Massif armoricain se trouvait dans la situation climatique actuelle du nord de la Sibérie. Il en résultait que la plupart des cours d'eaux étaient gelés et leurs vallées comportaient des glaciers. Une telle vallée glaciaire fossile est encore visible dans les virages au-dessus du village "Le Poteau", sur la route allant de Redon à Péaule.

Sédimentation et Érosion

Les marais de Redon et de Vilaine sont donc le résultat d'importants phénomènes de sédimentation et d'érosion dont les origines sont variables. Les traces de ces fluctuations, au cours du quaternaire, sont visibles dans les dépôts alluvionnaires et marins [7] bordant le marais ou formant son plancher. Sur le bord du marais, on trouve des terrasses alluviales récentes et anciennes qui témoignent des changements de niveaux de la mer et de la Vilaine. Ce sont ainsi 5 phases de sédimentation suivies par 4 phases d'érosion qui se sont succédées

Première phase de sédimentation :

Des terrasses anciennes de Rangoulas et de Rieux, atteignant une altitude de + 27 à + 33 mètres, montrent que la Vilaine et l'Oust ont atteint au moins ce niveau et déposé des sédiments.

Première phase de creusement :

Ces terrasses sont bien distinctes des plus récentes, démontrant que le niveau des deux cours d'eaux a baissé entre les deux séries de terrasses. Les premières terrasses ont été creusées grâce à l'abaissement du niveau de la mer. Deuxième phase de sédimentation : Formation de nouvelles terrasses atteignant pratiquement les altitudes des précédentes. Terrasses de Saint-Nicolas-de-Redon, de La Provostaie, du Val à Redon, de Saint-Perreux, de Beaumont, etc… L'Oust et la Vilaine ont sédimenté jusqu'au niveau 25 à 30 m.

Deuxième phase de creusement :

Cette phase marque la séparation des terrasses

Troisième phase de Sédimentation :

Cette phase se caractérise par l'élévation du niveau marin, et par le dépôt de nouvelles terrasses. L'altitude de celles-ci est moins élevée que celle des précédentes, seulement 15 mètres au maximum. Terrasses de l'Arz à Saint-Vincent-sur-Oust, de Gannedel, de Sainte-Marie, etc.

Troisième phase de creusement et quatrième phase de sédimentation :

Élévation du niveau marin et dépôts de nouvelles terrasses. Terrasses d'Aucfer et du Val en Rieux, du port de Redon, de Cran.

Quatrième phase de creusement et cinquième phase de sédimentation :

Élévation du niveau, mais, cette fois, les dépôts sont des dépôts marins et correspondent à la transgression flandrienne. Ce sont les dépôts qui constituent le fond du marais actuel. Ils atteignent jusqu'à 20 mètres d'épaisseur et leur altitude varie de -16 mètres à + 4 mètres.

Sources :

- (4) Marais de Redon

- (7) Dépôts Marins : sédiments généralement constitués de vases très argileuses parfois limoneuses, dépourvues de calcaire

- Alluvions fluviatiles : plus grosses que les vases estuariennes et proviennent des grès, des quartzites et des schistes

page suivante =Age des marais

page precedente = Formation des Marais